#02 ICT技術と発想力が概念を壊していく。アパレルブランド「NUD.」が掲げるユニバーサルデザインのその先

2025.02.20

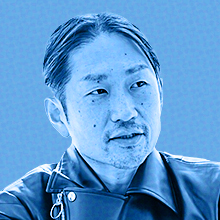

小川 修史 氏

兵庫教育大学大学院 学校教育研究科 教授/NUD.コンセプトアドバイザ

京都府京都市出身。和歌山大学の工学部でシステム工学を学び、2008年から兵庫教育大学大学院学校教育研究科に着任。教育工学やテクノロジーの力を特別支援教育やインクルーシブ教育に活かす研究・活動に従事しており、更なる魅力を求めて2024年からファッションブランド「NUD.」のアドバイザとして精力的に活動。障害や多様性の既成概念をファッションの魅力で越える挑戦者。

HP : NUD.official

山﨑 昌宣

株式会社シクロ代表取締役 / シクロホールディングス株式会社会長

Derailleur Brew Works代表

大阪府大阪市出身2008年大阪市内で介護医療サービスの会社「株式会社シクロ」を発足。2018年からは趣味が高じてクラフトビール「Derailleur Brew Works」の醸造を開始する。自転車競技の実業団にも所属するロードバイク好き。異業種の出会いこそが自らが強く&面白くなれる道と信じていて、人との繋がりを大事にしている。口癖はネクストとステイチューン。

「感動ポルノ」になってしまったパリコレは失敗だった

パリコレへの出展は大きな話題を呼びましたが、手応えとしてはいかがですか。

山﨑 パリコレ挑戦のニュースをきっかけに、いろんなメディアで小川先生の名前をお見かけしましたよね。

小川 厳密にいうとパリコレそのものではなく、日本でいうパリコレの正式名称である「Paris Fashion Week」期間中に現地で非公式のファッションショーを実施しました。世界中からファッションに興味のある人が集まる場所でショーを開催できたので、もちろんやってよかったのはあるんですけど、正直失敗したところが多かったんです。

山﨑 え、そうなんですか。どういうところが?

小川 ひとりを除くほぼ全てのモデルが車椅子ユーザーやったんですよね。そうすると、メディアでの取り上げ方ってどうしても「車椅子のランウェイ」ってことばかり注目されちゃう。「既成概念を取っ払う」って、次世代のNext UDの概念を広げたくてやったのに。結果評価されたのは「福祉のファッションショー」だって。

山﨑 メディアとしてもキャッチーさが欲しいんですよね。僕の会社が自分のメディアを持ってるのって、結局、他所のメディアに任せちゃうと感動ポルノの延長線上でとらえられちゃうジレンマがあるからなんですよねえ。

小川 そう、そうなんですよね。

山﨑 自分たちで発信してたら、他のメディアで発信されたことを「よくああ言われるけど本当は違うんやで」って言うことができるんですよね。なんやったら、自分のメディアできちんと言いたいこと言えるから、多少脚色された紹介の仕方でも、ありがたく露出させてもらいます〜って開き直ることができる。まあこれは僕の打算的なところかもしれないんですけど。

小川 そうなんですよね〜。それ、めっちゃ勉強になります。

山﨑 でも、ファッションって余計な説明なしに、素敵か否かってところで人から選んでもらえる良さがあると思うんですよね。有無を言わせずに魅力を伝えられる強さがある。福祉のファッションショーってイメージで語られてしまったとしても、この服の実物見たら「ちょっとちゃうんちゃうかな?」って感じられますもん。仮に僕、先生のことを全く知らずにこの服を見たとしても「かっこいい服やな」って印象を持つと思います。こういう服をつくり続けることが、感動ポルノの文脈で語られなくなる近道なんちゃうかって。

小川 そう、いかにそっち方向に持っていかれないかっていうね。それでいうと子どもたちってめっちゃストレートなんです。先日、中学生相手に講演してきたんですよね。今日お見せしてる服を紹介して「めっちゃかっこいいやろ」って。「でもこれ、ユニバーサルデザインやねんで」って言っても、最初のかっこいいってインパクトで入ってるから、生徒たちみんなキャーキャーなんですよ。

山﨑 このトガった服、中学生ならもう大ウケですよね。

小川 400人くらいの講演だったんですが、100人弱が服の前に集まって、もう撮影会になって。そしたら「自分も着たい」「自分もこんなんつくりたい!」って声がいっぱい聞こえてきたんですよ。個性が光るアパレルの強さってのは、さっき山﨑さんがおっしゃった通り、説明不要なんやなって。

山﨑 めっちゃいい話!

ICT×教育は学びや表現の幅を広げるはずだったのに……?

先生の専門分野や研究分野についてもお聞きしたいです。

小川 専門は特別支援教育とICTな訳ですが、テクノロジーの発展によって、できなかったことができるようになるっていう事例はたくさんあるんですよ。たとえば、このTシャツの「NUD.」が切り抜かれてるグラフィックは、重症心身障害のある方が視線入力装置(※2)で描いたものなんです。

※2 視線入力装置

眼球の動きをコンピューター画面に反映させて、文字を入力したり、マウスのように操作したりする装置。ALS(筋萎縮性側索硬化症)や筋ジストロフィーなどの難病や、寝たきりの高齢者など、近年は会話が困難な人をサポートする意思伝達装置としての活用が広がっている。

山﨑 へえー!

小川 筆が持てなくても視線入力ソフトがあれば絵が描けるし、言葉を発せなくても意思を表出することができる。文字を読むのが苦手な子には音声読み上げソフトがあるし、板書が苦手な子はカメラで黒板を撮影して画像にするといい。いろんな子どもたちの学ぶ楽しさのきっかけに、ICT(情報通信技術)ってすごく有用なんです。

山﨑 自分の得意不得意に合わせて、アプリを入れたりもできますもんね。

小川 兵庫教育大学に勤めてからは、ICTと特別支援教育をやってきました。要は、障害のある子ども達にどうICTを使っていくのかっていう課題に取り組んでたんですよね。

山﨑 先生が就任されたときだと、まだそんなにパソコンも教育現場に普及してなかったんじゃないですか。

小川 そう、まだ2000年代前半とかやったんで、タブレット端末なんてもちろんないし、パソコンはあっても「パソコンなんて誰が使うねん、しかも知的障害の子に」みたいなことをめちゃくちゃ言われたんですよね。でも、この技術を使うことはいろんな障害を持つ人たちの選択肢になるはずやと思って、ずっと研究をやってきた……けど!けど!!

山﨑 けど!?

小川 実際にタブレットが普及しました。ギガスクール構想でひとり1台みんながタブレットを持つようになりましたと。じゃあ、どうなったかって言ったら、勉強の道具として使われるケースが増えちゃったんですね。

山﨑 あー。

小川 子どもたちが楽しむとか、学ぶ楽しさを促進するツールじゃなくて、先生にやらされてるツールになった。それだと使いこなせられるはずがないんです。

山﨑 うんうん。

小川 教育とICTの組み合わせは、子ども達に学ぶ楽しさを知ってもらうために積み上げてきたものだったはずなのに、それをいま自分たちで壊さないといけないんです。学習の裾野をいろんな子どもたちに広げるはずが「やらされてる」現状を見るとね、ちょっとだけ悲しくなります。

教育の現場が固定観念をつくり、価値観を窮屈にしてしまっている

タブレット教育の窮屈さのお話からも、学校教育の悪手が「普通こうでしょ」という固定観念を育ててしまう気がします。

山﨑 さっきおっしゃっていた、障害者支援とか、そういう話抜きにしてカッコいい服を見せたら大ウケやったって話ですけど、「やらされてる」になると途端に意識にバイアスがかかってしまうんですね。

小川 こうなった背景として、教育の現場が「やらされている」と思わせるようなつくりになってしまってるんですよね……。ちなみに、教育の話で恐縮なんですが、本来「生徒指導」とはどういうものを目標にしていると思いますか?

山﨑 髪の毛は眉毛にかからないようにとか。

小川 そういうイメージありますよね(笑)。でも、文部科学省の生徒指導提要の大部分には、実は「どうすれば一人ひとり面白くなれるか」ってことが書かれてるんです。

山﨑 えっ!そうなんですか?

小川 もちろん「面白くなれるか」っていうのは意訳ですけど。みなさんのイメージと異なることが書かれてあります。ジェンダーマイノリティのことについても書かれていますし、どうすれば一人ひとりが自分らしく、面白く生きていけるかって書いてるんですよ。

山﨑 そんなことが生徒指導提要に書いてるのに、現場ではぜんぜんその目標にむけての教育がされてないじゃないですか。な、なんでですか……?

小川 生徒指導という歴代の積み重ねがあって、先生たちも「ずっとそうだったから」って思い込みで指導してしまっているのはあると思います。本当の学校教育って、受験するためにあるんじゃなくて、自分が「これ、おもろいな」って学問に出会うための経験の場なんですよ。

山﨑 うんうん。

小川 美術っておもろいなとか、サッカーは苦手でもマラソンは好きやなとか。学校はとにかく若い人たちに知る機会を与える場なんです。社会は広いので、大人になって急に「好きなことやりなさい」って言っても無理。いろんな最初の一歩を教えるのが学校教育のはずなんです。

山﨑 なんでもやってみることの面白さや大切さって、僕は大学でようやく知った気がするんですけど。先生のお話だともっと手前、たとえば中学校や小学校まで降りていったほうが……。

小川 降りていった方がいいですね。ただ、最近では変わってきているところもある。

山﨑 そうなんですか。

小川 授業のなかで生徒たち自らが制服を開発して、制服をリニューアルした高校もあります。男子だからズボン、女子だからスカートという旧来の制服から、男女どちらもズボンを履いていいとか。

山﨑 あ、そういう例は聞いたことがあります。めっちゃええことですよね。

小川 最近は大学受験もテスト一本じゃなくて、どんな経験をしてきたかも評価される傾向にありますね。

山﨑 あ、ただね先生。僕、その「経験で評価する」の怖いなと思って。 それって、裕福な家庭でいろんな経験ができた子どものほうが受験に有利ってことになりませんか。いままでだったら猛勉強で大逆転を狙えるチャンスがあったじゃないですか。

小川 「一芸受験」って言われる時代はたしかにそうでした。 だから最近では、高校時代にどんだけいろんなこと考えてきた生徒なのかっていうことを見る受験も増えています。記憶力の強さだけではなく、プロセスをどう考えてきたかという思考力も見る。それも「考えてきたという経験」です。

山﨑 だったら、結果は評価しちゃだめなんですか?僕なんかは「結果を出さなあかん」ってケツ叩かれないとなかなか動けなくて。それに、プロセス重視になったら結果を出す喜びとか、結果を出すまでに我慢する力が育たないんじゃないかって。

小川 それも含めて得意・不得意だと思うんです。結果重視が良い子もいれば,プロセス重視が良い子もいる。思考も含めて何が得意不得意か、一人ひとり違う。それって障害の世界も一緒じゃないですか。マジョリティの価値観があって、それに外れてしまうと同じ基準から外れてしまうことが問題なんであって。結果重視やプロセス重視など、たくさんの選択肢を用意しておいて、人を多様な視点から評価しましょうという傾向です。

山﨑 だとしたら、先生の障害者に対しての服づくりやファッションは、より個別性が高いものであるべきものなんですか。

小川 ふっふっふ。山﨑さん、世の中に「べき」はないんですよ。

山﨑 あ、そっかー!これも固定観念で喋ってますね。あかんなあ。

「障害」という言葉を使わなくていい世になるために、あくまで「NUD.」はハイブランドであり続ける

先生の今後の目標について教えてください。

山﨑 僕のなかでふたつ問いがあって。いまの「NUD.」の服っていうのは、「筋力が低下する病気の女の子のために考えたドレス」とか、明確な対象がいるわけじゃないですか。障害ってひとりひとり持っているものが違うから、ユニバーサルデザインの最適解って、いまの「NUD.」のようなオーダーメードの一点ものになるんじゃないのかなっていう問いと。

小川 ええええ、はい。

山﨑 ただ、オートクチュールだと数が少なかったり、高価だったり、手に取れる人が少なくなるじゃないですか。「障害者のための服」という既成概念を超えて、それが一般大衆化のステージまでいくには、ある意味誰でも手にとって着られる服であったほうがいいんじゃないのかなって。先生の目標のために、ハイブランドのオーダーメードの一点ものであるほうがいいのか、それとも既製服のプレタポルテ(※3)がいいのか。もっといえばファストファッションのところにまでいったほうがいいのか。それってどうなんやろって。

小川 「NUD.」の服に採用されているアイデアは、確かに障害のない人にも「便利でいい服やな」って思ってもらえると思うんです。

山﨑 そうそう。スモックみたいにカポッと被って着られるシャツ。あれは子ども服でも使えそうやなと思うんです。服着るのを嫌がっても着させやすいとか。背中のジッパーで着脱できる仕様も、ズボンの裾上げみたいに、ファストファッションの店舗で別料金で追加できたらいろんな人が同じ服を着れるようになるんかな……とか。

※3 プレタポルテ 既製服全般のこと。

小川 そういうアイデアがどんどん大衆化して、誰もが心身の状態に合わせてカスタムできる服が気軽に手に入るようになれば、もう「障害」という言葉を使わなくてもいいようになりますよね。だって、困りが発生しないから障害がなくなる訳です。「ユニバーサルデザイン」も言わなくていいかもしれない。だいたい、突き詰めれば誰にとっても着れる服なんて存在しないんですから。

山﨑 極論、そうなりますよね。

小川 そんな世の中になったら面白いやんって思うんです。思うからこそ、僕たちはハイブランドの路線からは外れない。大衆化していくのは、僕たちの役割じゃないからです。

山﨑 というと……?

小川 世の中の服の価値観って、ハイブランドの新作発表会で「こういうおしゃれがあります」って最初にどーんと提示して、その価値観がもうちょっとお手頃な既製服になって、さらにファストファッションまで降りていくじゃないですか。ハイブランドの商品は手の届かないものも多い。でも、それでいいんです。それが役割なんで。

山﨑 ほうほう。

小川 背中にジッパーをつけるサービスが通常のお直しで導入されたら確かに便利ですよね。でもそれは「NUD.」の役目じゃない。「NUD.」は、憧れの服という選択でありたいからです

山﨑 なるほど〜、だから今後もあえて手の届きにくい服をつくるんですね。

小川 そうです。「NUD.」のアイデアを入口に、世の中のユニバーサルデザインがもっと多様に面白くなったらいいですね。「NUD.」のデザインがファストファッションにパクられたとしたら、僕らの仕事は全うできたんちゃうかなって。

※通常、本サイトでは『障がい』の表記を使用しておりますが、本記事においては文脈上の理由により『障害』の表記を使用しております。

SAA SPACE

〒550-0002 大阪市西区江戸堀1-16-32 E-BUILDING 1F

POP-UP SHOPや展示会向けのスペース&ギャラリー。

路面の大きな窓が特徴のシンプルでフレキシブルな空間。

小さな建物が密集する路地裏ながら人気スペース。

Interview & Text by ヒラヤマヤスコ

Photography by 福家信哉